はじめまして、篠澤大弛(シノザワダイチ)です!

特別珍しい名前ではないと思いますが、大学に入ってから同じ名前の人に出会っていないので「だいち」って呼ばれたら1発でわかります。でも、漢字は珍しいと思います。自分以外の名前で「弛」を使っている人を見たことがありません。中学生の頃、全校生徒の前で校長先生に名前を「ダイヤ」と間違われたことがありました。交通安全に関する作文で表彰され、全校集会で賞状をもらうことになったのですが、読み方がわからなかったのか、少しの間戸惑った後、「篠澤、ダイヤ殿」とハッキリ。全校生徒の前でキラキラ輝かされてしまいました……。少しざわざわした後、「ダイチ」であることを知っている担任の先生や同級生、先輩、後輩たちからクスクスと笑い声が聞こえ、非常に恥ずかしい思いをしたことを今でも覚えています……。ぜひ「ダイヤ」ではなく「だいち」と呼んでください!

~誰かと誰かの”あいだ”に立つということ~

学園祭実行委員として活動する中で、私は人と人の”つながり”をつくる役割を担ってきました。ただ話をまとめるのではなく「それぞれが納得できる形」を目指す。私が委員として大切にしてきた姿勢です。異なる立場や意見が交わる中で、どこに折り合いをつけ、どこは譲らないのか。答えは1つではないと思いますが、だからこそ、丁寧な対話と調整が必要でした。そんな”あいだ”に立つ経験から「洞察力」と「合意を図る力」を伸ばすことができました。

○活動内容

委員会での活動は、屋台を出店するすべてのサークルを統括する役割です。下記に箇条書きで記載していることが主な活動内容になります。

・屋台出店に関する注意事項、段取りなどを記載した資料作成

・説明会へ出席

・役所(保健所・消防署)やサークル責任者の方とメールでやり取り

・屋台配置の決定

・学内ステージ、休憩所の装飾

○成長を実感するポイント

役所関係の方とのやり取りでは、学生の身であってもビジネスに近い敬語やメールマナーが求められます。そのため、対外的なコミュニケーション力を伸ばすことができていると思います。先日はアポを取って、実際に挨拶へ行ってきました。学祭の安全のために委員240名を代表して行くため、相応の重圧や緊張感が常にありますが、最近はその役割を任されていることを誇りに思えるようになりました。

他にも、書類の提出期限を守らない、誤ったメールアドレスに連絡する、申請が不十分である等々、サークルと連絡がちぐはぐになってしまうトラブルはいたるところで発生します。それでも、サークルの希望と規則(学生課・保健所・消防署の要請など)をうまくすり合わせる必要があるので、意見の違いを調整する力、合意形成を図る力が養われています。話し合って妥協点を作ったり、交渉したりすることも少々、委員長や学生課、出店団体、役所関係などと””板ばさみ””されている難しい立場ですが、色々な困難や葛藤の中で、学園祭を陰ながら支えています。

○息抜きも大事に

活動以外でも、同期のみんなと思いっきり楽しんでいます!!みんなでディズニーに行ったり、車で弾丸旅行したり、飲み会ではしゃいだりと思い出がいっぱいです。全員が同時に集まれる機会は残り1年ほどと短く寂しいですが、そんなみんなと舞台裏をつくりあげるひとつひとつの作業も小さな思い出になります。最近は委員会に入ってよかったなとつくづく思います。

~私を熱くさせるもう一つの”舞台”~

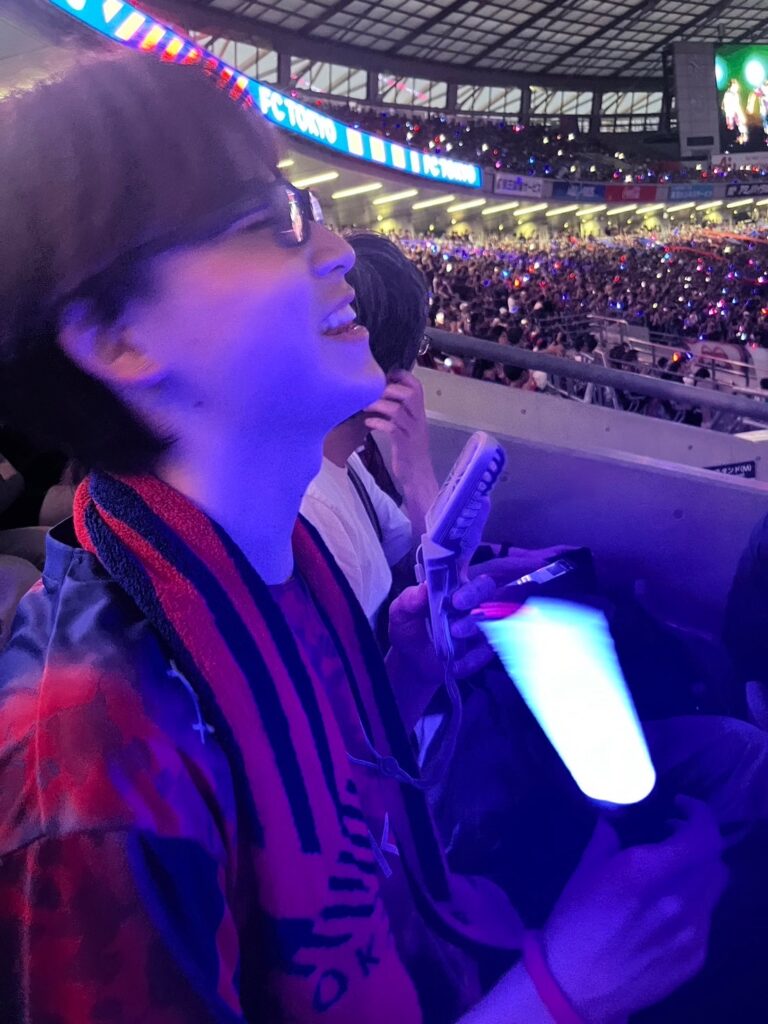

私には、学園祭の準備とはまた違う意味で胸が高鳴る”舞台”があります。それが、サッカーのピッチ――観客席や画面からチームを見守るあの空間です。サッカー観戦は、私の生活の一部であり、どんなに忙しい日でもこれだけは欠かせません!

特に応援しているのは、日本ではFC東京、海外ではマンチェスターシティ(イングランド・プレミアリーグ)です。どちらの試合も、可能な限りリアルタイムで観戦しています。

原点:父の影響で自然とサッカー人に

私がサッカーを好きになったきっかけは父の影響です。サッカーが大好きな父と一緒に試合を見ているうちに、気がつけば自分も夢中になっていました。母に「早く寝なさい」と言われながらも、深夜にリビングで父と2人でいました。実際にボールを蹴った期間は2年間と短いのですが、観戦歴は15年目になります。

観戦時の熱狂:日常でも抑えきれない情熱

試合を観ていると、我を忘れてのめり込んでしまいます。スタジアムでは自然と立ち上がって声を張り上げ、熱気のなかに溶け込んでいくような感覚があります。家で観ているときも、推しチームのゴールに思わずガッツポーズをして、突然唸ったり拍手したり、時には涙が出てくることも。家族には試合の音が聞こえていないので、私の突然の反応に驚いて振り返られることが日常茶飯事です。

思い切った挑戦:未経験からのサッカー部入部

その情熱を抑えきれず、サッカー未経験でありながら高校ではサッカー部に入部しました。中学ではバスケ部だったため、サッカーの経験は遊びや体育の授業程度。まわりは小学生の頃からサッカーを続けてきた人ばかりで、自分の立場が“異色”であることは分かっていましたが、それでも「やりたい」という思いを貫きました。今振り返ると、なかなか大胆な選択だったと思います。

苦しみと工夫:挑み続けた2年間

部活動では、技術面で劣っているぶん、バスケで培った視野や判断力、身体の使い方を活かして、自分なりのプレースタイルを模索し続けました。結果が出ない時期もありましたが、常に目をギラつかせてがむしゃらに努力していた2年間だったと記憶しています。異色であることを恐れず、自分の軸を持ち続けられたのは、それだけサッカーに対する強い憧れと情熱があったからだと思います。

念願:Manchester Cityの来日

2019年、マンチェスター・シティが来日したときは、迷わずチケットを取りました。当時中学生だった私にとって、チケット代は大金でしたが「今見なければ一生後悔する」と思い、父と即決でした。ピッチに立つ選手を肉眼で見た瞬間、テレビ越しとは比べものにならない臨場感に鳥肌が立ち、「応援していてよかった」と心から思いました。

サッカーを追いかける日々:財布は軽いが愛は重い

ただ、サッカーを追いかける生活はなかなか出費がかさみます。放映権の高騰やプラットフォームの分散、円安の影響もあり、毎月のサブスク代がなかなかの負担です。それでも「この試合だけは絶対にフルで見たい」と思えば、複数の配信サービスに加入してしまいます。さらにユニフォームもコレクションしていて、新作が出れば海外から取り寄せることもあります。応援しているチームはもちろん、時にはライバルチームのユニフォームまで手を出してしまうほど。ファッションとしてのサッカーウェアも大好きです。

おかげで財布はいつも軽めですが、それでもやめられません。私にとってサッカーは、我を忘れて夢中になれる、最高のコンテンツです。

冷静に周囲を支える一方で、好きなことには迷わず飛び込む情熱も持ち合わせている――それが、私という人間です。

サッカーを通して、夢中になれるものを持ち続けることの強さや、信じた道を貫くことの大切さを学びました。

これからのゼミ活動では、自分に与えられた役割に責任を持って向き合うことはもちろん、場の雰囲気や流れを読みながら、誰かの背中をそっと押したり、必要なときには一歩前に出たりできる存在でありたいと思っています。

自分が前面に出ることは少ないかもしれませんが、誰かの輝きを引き出す“磨き手”として、縁の下からチームを支えながら、一緒に前へ進んでいけたらうれしいです。